| 문학 속 야생화의 에피파니(Epiphany) |

2013-04-03 10:10 |

http://blog.yes24.com/document/7180588    | |

|

김민철 저 책 속에 향기로운 책을 품고 있는 꽤 읽을만한 괜찮은 책이다. |

|

올해도 변함없이 아파트 정원에 노란 산수유가 몇 그루 피었다. 이 꽃은 구례 산수유 마을의 군락지를 구경해야 제 맛이다. 정원의 산수유를 세밀하게 들여다보지는 않았지만 매화와 함께 요즘 나의 출근길을 마중해주는 꽃이다. 김민철님의 [문학 속에 핀 꽃들]책을 20 페이지까지 읽는 동안 김유정의 소설 <동백꽃>이 내가 흔히 알고 있는 붉은 동백꽃이 아닌 생강나무이고 내가 산수유라고 알고 있던 나무도 생강나무란다. 산수유와 생강나무는 다른 나무인 것이다. 지금껏 알고 있던 정보가 산산이 깨지는 순간이다. 이 책 뭐지?

에피파니(Epiphany)는 평범한 사건이나 경험을 통하여 직관적으로 진실의 전모를 파악하는 일, 즉 새로운 진실을 문득 깨닫는 순간이라고 얘기할 수 있다. 이 책을 읽으면서 야생화에 무지였던 내가 새롭게 눈을 뜨게 되었다. 황대권 님의 <야생초 편지>읽고 난 후 야생화에 처음 관심을 갖게 되었다. 산행 중에 만난 이름 모를 풀이였던 여뀌를 알아보고 이름을 불러주었을 때의 쾌감은 이루 말할 수 없었다. 분명 그 이후부터 여뀌도 많은 산행인들 중에서 나를 알아봤으리라.

사람들 기억에 남을 만한 소설을 쓰고 싶다는 이 책의 저자는 일간지 사회부 기자로 오랜기간 활동하면서 문학담당 기자를 꿈꿀만큼 문학에 관심이 많았다. <문학 속에 핀 꽃들> 책은 33편의 한국문학 작품이 나오고 100여 점의 야생화가 나온다. 어느 누구도 접하지 못한 시도라 무척 신선하다.

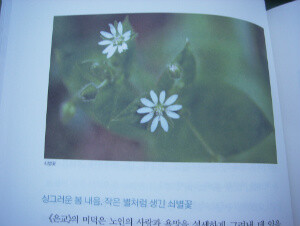

피를 엉기게 하는 효과를 주는 엉겅퀴, 밤에만 피는 달맞이꽃과 흡사한 ‘괭이밥’은 고양이(괭이)가 좋아하는 먹이라고 해서 이름을 가졌고, 양지바른 뜰이나 둑에서 흔히 볼 수 있다. 달맞이꽃은 키가 크고, 괭이밥은 키가 작다. 야생화는 꽃과 이름만 외워서는 기억에 오래가지 못한다. 야생화에 이야기가 엮었을 때 그 기억은 스토리가 되어 오래간다. 소설 [은교]에서 왜 쇠별꽃이 나오는지 알 것 같다. 쌀알만큼 작은 흰꽃에 온통 초록 잎과 줄기 뿐이라 앙증맞고 싱그럽게 느껴진다. 야생화만 소개했다면 이렇게 마지막 책장을 덮고도 깊은 여운이 남지 않을 것이다. 소설 작품 속에 얽힌 야생화라 등장인물처럼 그 야생화도 하나의 캐릭터를 만들어 주기에 아주 특별하게 다가온다. 이 책에 소개한 소설을 다시한번 읽어보고 싶다. 작가가 왜 이 대목에서 이런 야생화를 출현시켰는지, 그 의도를 느껴보고 싶다.

저자는 친절하게 야생화 사진을 설명하되, 이와 비슷하게 생겨 자꾸 혼동되는 야생화를 비교 분석해 놓았다. 이 책을 읽으면 야생화 박사 중급반은 되어 유식하다는 말을 듣겠다. 산수유꽃과 생강나무꽃을 아직도 구별하기 힘들다면, 결정적인 Tip 하나를 주겠다. 산수유꽃의 나무줄기는 너덜너덜 지져분한데, 생강나무 줄기는 미끈하게 빠졌다. 꽃의 이름을 보면 그 꽃이 왜 그런 이름을 갖게 되었는지 얼핏 알수 있다. 나팔꽃 잎은 심장 모양, 나팔꽃과 닮은 메꽃은 창 모양을 하고 있다. 비슷한 야생화를 놓고 다른 그림 찾기 놀이처럼 내게는 즐거운 독서가 되었다. 조상들의 해학이 넘치는 꽃며느리밥풀, 며느리밑씻개, 며느리배꼽, 사위질빵 야생화를 보면서 어쩜 이런 이름을 지을 수 있었는지 그 이름이 나오기까지의 사연이 한편의 소설이다.

능소화가 ‘기생꽃’이라는 별칭도 가진 것을 보면 사람들이 보는 느낌은 비슷한 모양이다. 기생꽃이라는 이름은 능소화가 늘 화려한 자태로 요염함을 자랑하며 마지막까지 그 모습 그대로 떨어지기 때문에 생긴 이름일 것이다. 능소화는 꽃이 질 때 시들지 않고 싱싱한 상태에서 송이째 뚝뚝 떨어지는 특징이 있다.<p214>

세상에 동물과 식물이 있다면 절반 이상은 식물이다. 풀꽃 이름을 알면 알수록 그만큼 세상이 환해졌다고 말하면 좀 과장일까. 아는 만큼 보인다고, 풀꽃 이름을 알면서 지나가는 것과 모르면서 지나가는 것은 분명 차이가 있을 것이다. 풀꽃 공부는 괜찮은 취미인 것 같다.<p226>

소설 속의 야생화 얘기뿐 아니라 소설을 읽었던 작가의 견해도 들을 수 있다. 내가 읽었을때의 느낌과 이 작가의 느낌을 견줘서 보는 재미도 크다. 야생화로 다시 들여다 본 이 책은 읽고 책꽂이에 꽂아 두었던 책을 다시 손에 들게 한다. 신경숙 님의 [엄마를 부탁해] 책에서 장미가 어떤 의도가 내포되었는지 알 것 같다. 다시 한번 재해석의 시간을 갖고 싶다. 최명희 님의 <혼불>에서는 기구한 여성의 날개를 뜻하는 여뀌를, 정유정 님의 <7년의 밤>에서는 파괴된 곳의 불길함을 의미하는 가시박이 나오고, 최근에 읽은 박범신의 <은교>에서는 소녀의 싱그러운 향기를 뜻하는 쇠별꽃을 보여준다. 황선미 님의 <마당을 나온 암탉>에서 바람에 후두득 흩날리는 아카시아 꽃잎과 향기를 떠올리게 한다.

<문학 속에 핀 꽃들>이 책을 다 읽고 나면 아마도 이 책에서 소개한 33편 작품 중에서 몇 편을 다시 읽게 될 것 같다. 이 책은 향기로운 책을 품고 있는 꽤 읽을만한 좋은 책이다. |

'순수산 이야기[2] > 독서, 나를 만들다' 카테고리의 다른 글

| 세상에 예쁜 것 (0) | 2013.08.09 |

|---|---|

| 2%의 달콤함과 살벌하고 슬픔이 가득 찬 연애 이야기 (0) | 2013.04.06 |

| 사람을 만드는 독서 (0) | 2012.09.20 |

| 법정 스님의 주례사 (0) | 2012.09.04 |

| 입 밖으로 나오면 기적이 되는 말 "사랑해" (0) | 2012.08.23 |